トルコ桔梗

年甲斐もなく、最近になって自作の曲を作り始めた。

でも別に恥ずかしくない。恥ずかしくならない作り方がわかったのだ。

中学生とか高校生とかの頃から、TVのミュージシャンみたいに自作の曲が作れたらいいな、と思って、なんとなく作り出してはよくわからなくて早々に挫折する、というのを数年おきに繰り返していた。知人には自作曲を作れる人が何人もいるけど、自分にはできないんだなとずっと思っていた。

それを変えるできごとが3年前にあった。

夜ふかしの明け方に名前も知らないおねえさんが、この曲はあいつの曲の中で好きだと笑いながらギターで弾き語ってくれる夢を見た。素朴できれいな曲だったので自分も歌いたかったのに追いつけなくてしょんぼりしていたら笑われた。今日は曲の断片だけ夢から持ち帰れた。自分の中のどこにあるんだろう。

— 戸田広 (@hiroshitoda) November 4, 2021

夢から持ち帰った曲の断片がいつまでもすてきに響いたので、これは時間をかけてもちゃんと仕上げなければなるまいと思ったのだ。

でも、どうやって?

まずは、そもそも自分はなぜ昔 曲を作るのに挫折したのか、というのからよく考えてみた。

結論は、「かっこつけていたから」だった。曲を作るうえでどうすれば誰からもバカにされない正しい形に整形できるのかを、慣れてないくせにずっと考えて袋小路に入っていたのだ。歌詞はこんな言い回しがきれい、コード進行はこれが楽典的には正しい、などなど。でも、客観的に正しい形の組み合わせなんて無数に存在するわけで、結局自分がどうしたいのかを最初にはっきりさせないと何も進まないわけだ。

でも、慣れていないことはどうしてもかっこつけてしまう。それをどうにかするために、自分がほんとうに昔から誰から言われなくても自然に続けていたことを自分の音楽のベースにして気負いをなくそうと考えた。

そのために、まず言いたいことのエッセイを書き、そのエッセイのサマリーとして音楽を作るようにしたのだ。かなり変わったやり方のように思うけど、でもこうするとどんなテーマの曲でもぜんぜん気負いが無くなるし、ほんとうのこと以外の余計なことを音楽に盛り込まなくて良いようになる。これが俺に合ったやり方なのだ。2年前くらいにようやくたどりついた。

そのうえで最近のポップスに対する反発心を盛り込んでいった。

なんか、最近はベッドサイドミュージックというかDTMというかの全盛の中で、PCベースで自動的に気楽に生成されていったような音楽がずいぶん多いように感じていた。職業音楽家ならそのような効率性は追求すべきだろうが、その論理を俺の自己表現に持ち込んだら絶対におかしくなってしまう。

だから、コードとかメロディーを考えるときに、必ず 頭の中ではどういう風に鳴っていたのか にこだわり、定石の理論的なコード進行などをはさんでしまってただの自動化された自己欺瞞表現になっていないか、ということを強く意識するようにした。定石に乗っかった責任逃れをしないようにしたのだ。

そして、一度 きれいな歌のメロディーが考えついたとしてもそれにこだわらず、乗せる歌詞の言語によるイントネーションを反映させてメロディーを捻じ曲げるようにした。こうでもしないと聴いている人の頭の中に歌詞が入ってこない。

こういうことを2年前くらいからやり始めたのだが、とにかく曲ができあがるまでにすごく時間がかかった。慣れてないからね。でもその代わり、できあがってくるものは自分にとっての疑いようのない必然に満ちていた。自分の中にこんなに美しいものがあったんだと自分で感動してしまった。

件の3年前に夢から持ち帰った曲は夜明け前の歌だったから、インターネットの不眠症の人々の昔のミーム「なるほど4時じゃねーの」を意識して「午前4時」というタイトルにしようと最初から考えていた。午前4時頃の街の風景って不思議な感じの空間であって、なんとなくその情景を歌にするだけでも成り立つんじゃないかなと思ったんだよね。

でも、これが詩を書けば書くほど かっこつけ にしかならない。先に書いたようにほんとうのことだけを書くために、書き始めてから1〜2年ずっと書き直していた。最終的に朝方の雰囲気だけは残しつつも、もっとずっと自分の内面に寄った歌詞に変わっていった。人と人の間のやりとりを、いつか理解につながるはずの希望的なものとしてとらえたい、そういう歌詞。その中でどうしても2〜3行だけ歌詞が決まらなくて、人が人とやりとりするときに相手に見出しているのは虚像なのか実像なのか? 虚像は結局 相手のことではないのではないか? せめて実像に迫るにはどうしたらいいのか? というようなエッセイをそこだけのために書いたりした。

午前4時 pic.twitter.com/n8Q9d6CWS2

— 戸田広 (@hiroshitoda) April 25, 2024

— 戸田広 (@hiroshitoda) April 25, 2024

ようやく完成させることができた。

勢いが出てくると、エッセイを書かずにいきなり曲に行き着く場合も出てきた。「君は悪くないよ」という曲は、この時期にずっと思い詰めてたことを吐き出すように、歌詞も曲もほぼド頭から書き下して手直しが無かった。でも俺は結局この歌で何が言いたかったんだっけ? というのだけは最後に悩んで、まあ 君は悪くないよ って言いたいだけなんだよね、とタイトルにまで書いたところ すごく良い曲になった。

君は悪くないよ pic.twitter.com/I6YWhQ0Z3y

— 戸田広 (@hiroshitoda) April 7, 2024

— 戸田広 (@hiroshitoda) April 7, 2024

一度やり方がわかってくると、どんどん作りたくなってくる。たまにSNSに出したりして、公開したコードを見た他の人から ぜんぜん別のアレンジをしてもらったりすると、とてもうれしい。すごく時間はかかるけど、良い趣味ができたなと思う。

ここ1年ほどの間、実家によく通って家族と話す機会が増えた。

感覚としては、かつての家族、と言った方がよりしっくりくる。俺が実家を出て20年近く経つ。その間 徐々に疎遠となって、きわめつけにコロナ禍をはさみ3年はろくなやりとりをしていなかった。血縁にもとづく感傷が消滅し、博愛のうちに尊重すべき他人として関係が再構築されるには十分な時間だったろう。

他人として見つめ直すと、父や母についてあらためてよく見えてくることが多かった。それは、実家で家事をしているときに端的に現れた。

食器棚がある。俺が物心ついた時から置き場所すら変わらない食器棚。

まず素朴に驚いてしまうのは、俺が子供のときに使っていた食器が何の気負いなく残り続けている。自分が長い間過ごしてきた人生が冗談のような夢のようなものであったような、時空がぐにゃりと曲がったような感覚にとらわれる。このような食器は、妹も含めた家族4人を前提とした構成になっている。

一方で、俺が見慣れない食器も点々と見当たる。つまり、俺や妹が社会人になり家を出た後、父と母のふたり暮らしを前提とした構成の食器だ。つつましくも色とりどりの食器たちが古い食器たちと棚の中で織りなす地層は、この20年のサマリーを雄弁に語っているように感じられた。

父と母はここ数年、約50年前の出会った頃のように仲睦まじく過ごしていたようだ。俺から見てしまえば雑然と積み上がった食器棚。その脇に俺が刻んだたけくらべの筆跡が所在なさげに見える。

何らかのタガが外れたように太平洋高気圧が日本列島に張り出して、小さい頃に住んでいたタイのような懐かしい酷暑がそこらじゅうにずっと続いていると、いやがおうにも地球温暖化という使い古されたフレーズと、今後の環境の変化、引いては人類生命の継続可能性ということについてたびたび考えてしまう。

人類の文明が複雑なプロトコルを経て新たな叡智を獲得し数十年後に再び継続可能な生活環境に戻る、という楽観的な将来を考えたいけど、結局 文明の本質って何なんだろうな、文明によりもたらされた物へのわれわれの依存性が、こうでなければ生きておれないハビタブルゾーンを狭め続けているのではないか、という考えが頭から離れない。

古典的な考え方として、われわれが考えやすい「生命」は液体の水が適温で存在し続ける天体にしか住まえないだろうということで、そういう場所をハビタブルゾーンと呼んだりする。ただ、現代のわれわれは適温の水だけで生きているわけではない、生活必需品がとても多いし、そのうえ日増しに増え続けている。

高度文明に支えられた安全・安心・便利な生活と感じられる一方で、それらはさまざまな工業的プロトコルに強く依存性のある、最近のプログラマーにわかりやすい比喩としては node_modules の中身より不安な薄氷上の毎日と考えるべきなのかもしれない。

今年の夏の暑さのような酷暑を経て、単純にゆであがって死んでしまう生物も多いことだろう。そのような生物に由来する工業製品と、さらにそれら製品に依存する産業、巨大なサプライチェーンの一端たる産業がどれほど死に瀕しているのか、われわれはすべてをよく把握できていないだろう。何にせよほとんどについては失われてから発生する破滅的な積木崩しによってはじめて気づくのだ。

失われたものが予想でも結果でも、われわれはそれらへの依存性を減らす対応しか取れない。では、最低限度の文化的な生活を維持する前提で、われわれは究極的にはどこまで依存性を減らすことができるのだろうか?

ここからは突拍子もない思考実験になる。

最低限度の文化的な生活、これは既に現時点で維持できるものではないことを今年の酷暑が強く示唆している。それでも維持したいなら、それは仮想世界の中に押し込めるほかないのかもしれない。優美な芸術作品、豊かな食生活、快適な温湿度、開放的な性生活。そのようなものを、単に人間の神経を電気的にハックすることで実世界で体験することに近似できるのであれば、物質的な依存性というのはデータセンター設備と電力、そして最低限の生命維持装置に集約することができる。これが究極的な形だろう。

電子的に構築された仮想世界にとらわれる人類、というのはSF世界ではずいぶん古典的な世界観で、その割に、なぜ人類はそこにとらわれなければならなかったのか、という根本の理由づけがこじつけっぽく処理されがちだ。たとえば名作映画の「マトリックス」では、人間の体が生体電池として期待できるから機械が人体を栽培しているのだ、とされていたが、そんな非効率が選択されるわけあるかよ。

われわれの文明環境が物理的に行き詰まるという切実さの中でようやく、見た目に無限のリソースを感じさせることができる仮想世界の必然性がわかりやすくなってしまうというのは、ほんとうにシャレになってないなと重い気持ちになってしまう。

保護犬ふうちゃんとわたしたち

嫁が2016年からESSEonlineで連載しているマンガが電子書籍として販売されています。

MagicPod

ディープラーニングによる画面UI解析とAppiumを組み合わせた自動テストSaaSです。2016年頃からサービス運営・開発に関わっています。

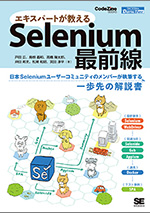

エキスパートが教えるSelenium最前線

共著です。応用編です。

Selenium実践入門―自動化による継続的なブラウザテスト

共著です。第3刷が出ました。