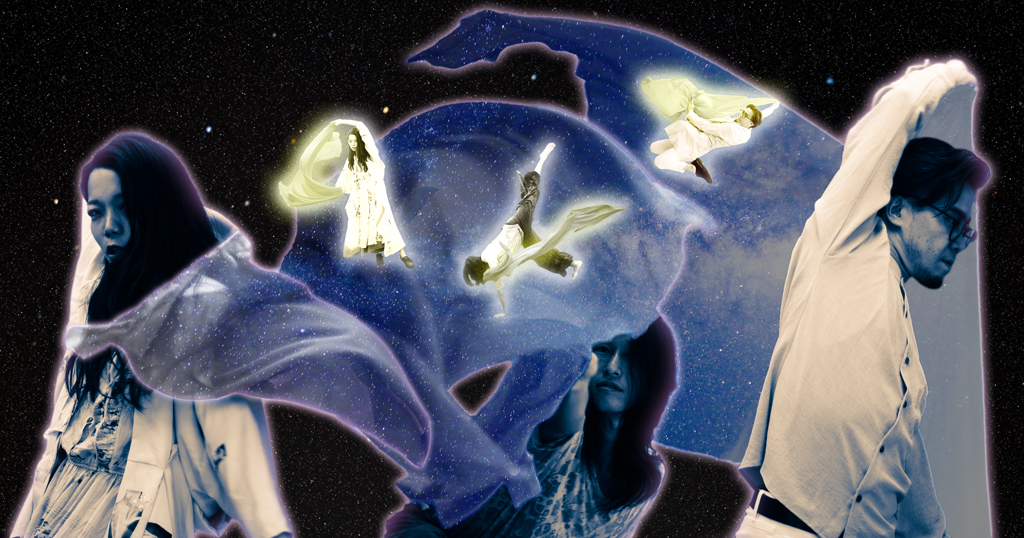

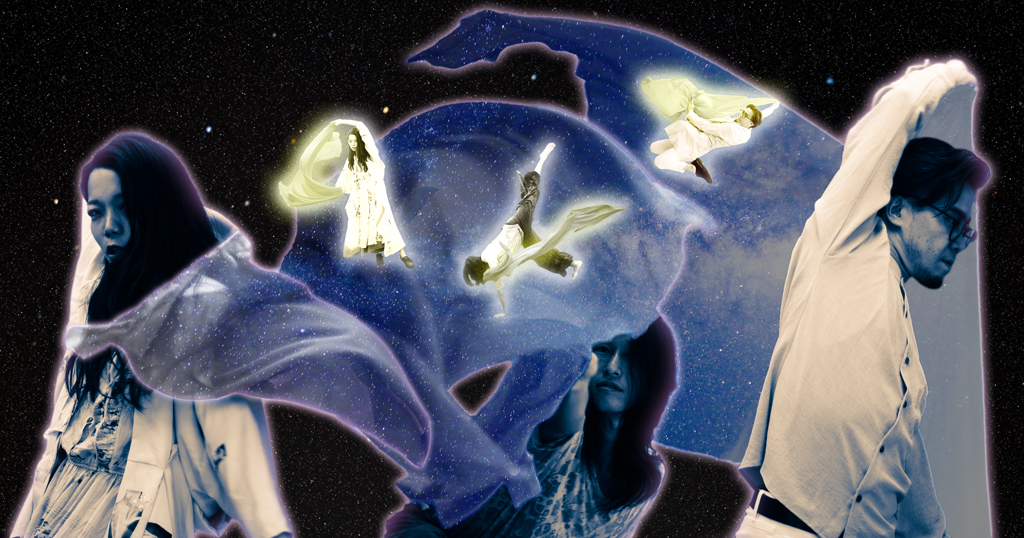

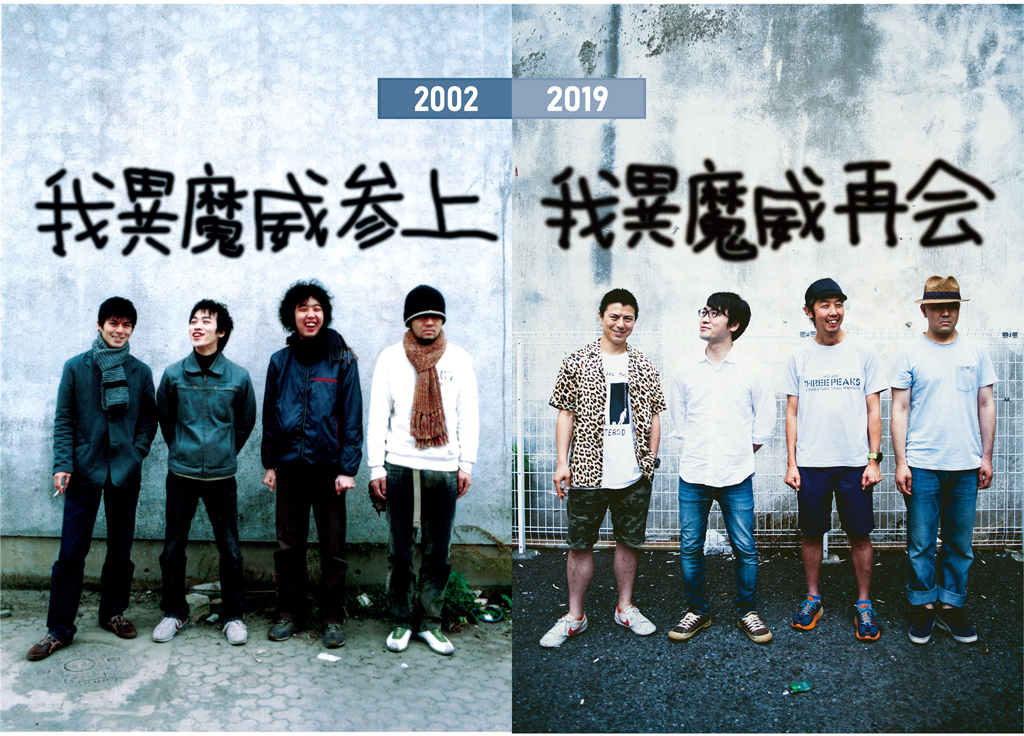

sjue というバンドの新しいアーティスト写真を撮影しました。

sjueは11月3日(日)の昼に 下北沢 風知空知 でワンマンライブをやるんですが、それに向けて新しく製作したアーティスト写真です。

ご興味とお時間ございましたら、ぜひライブにもいらしてください!

コンセプト

頼まれたときに伝えられたコンセプトが「宇宙に行きたい、重力が邪魔!」という感じでした。だから戸田としても、とにかく重力にとらわれてはいけない、という思いが製作中ずっとありました。

しかしそうなると発想ってけっこう制限されるもので、とりあえずブルーバックなりグリーンバックなりで撮影して宇宙っぽいものと合成することは早々に決めたものの、そこから具体的にどういう構図に持っていくのかがおぼろげなまま決め切れずに悩みました。

結局 構図は最初から決めずに、メンバーにニュアンスだけ伝えて好きに動き回ってもらったところを撮り続けて、いちばん良いと思えたカットから逆に構図を作ることにしました。

構図はそんな感じですが、事前に具体的な方針を決めることができたことがふたつだけありました。

ひとつは、色合い。もうひとつは、柔らかい布です。

色合い

ここ1年くらいの写真についての戸田のテーマで「白黒写真はもっと豊かな色合いを持てないのか?」というのがあって、今回のアーティスト写真はいくつかの写真で試みてきていることの成果のひとつとなります。

戸田は14年くらい前から白黒写真を青色ベースでカラー露光したりしてるんですが、その動機はデジタル画像を強く意識しているもので、白黒写真を単にグレースケール8bitにすると階調情報(特に中間調)が失われて惜しいから何らか色チャンネルの情報を有効活用したい、という感じのところにあります。ただ、これだけだと最近の戸田にとっては得られる画の抽象度がやや高すぎるし、それは見る人にとっても同様でひどい場合は具体性の低さから「死」を想起しやすくなってしまう、というのが課題でした。

最近考えていたのはこのあたりの延長にあるもので、じゃああからさまに「生きている」白黒写真ってどんなんなの、色チャンネルにあるはずの情報がもっとあればいいのか、と考えた末に、昔からある白黒写真の製作技術をヒントにひとつの実例としてやってみました。端的に言うと、ゾーンシステムのような考え方を、露出の軸ではなく温黒調-冷黒調の軸に適用する、ということです。旧来、フィルムに撮った写真を印画紙に焼き付けるという製作スタイルの中では、印画紙のベースとなる白色が純白なのかクリーム色なのかという選択肢がありました。クリーム色に倒れたものを温黒調、純白や青白さに倒れたものを冷黒調と称して、受ける印象もだいたい字面の通りとなるわけですが、現代のデジタル写真の製作スタイルにおいてはそれらを複雑に混じり合わせて、より適切な調子を作れるはずなんです。

と思って、今回のアーティスト写真においては、ざっくり言うと暗いところを青色に倒し、明るいところをクリーム色に倒す、という一次関数的な画像加工を施して、1枚の写真の中に複数の調子を持つようにしました。中間調に微妙なニュアンスがこもって、一見冷たい色がベースの写真の中に独特の温もりが生じたのではないでしょうか。

柔らかい布

グリーンバックと色がぶつからないような、赤色 または青色の布をたなびかせて、浮遊感を表現させるのと同時に、グリーンバックとレイヤーの違うもう1段の合成ポイントとして役立てることにしました。この合成ポイントに何を足したかったかというと、もう1つの宇宙です。つまり、背景に大きいひとつの外宇宙を持ちつつ、自分の中に豊かな内宇宙を持つ、というのを感じさせたかったというわけですね。(それは音楽などの芸術の暗喩になるのかもしれません)

こういうことはメンバーに細かく言うとかえって自由な動きを阻害する、つまり「重力にとらわれてしまう、宇宙に行けない」と思って、撮影の時は布を好きに振り回してもらいました。

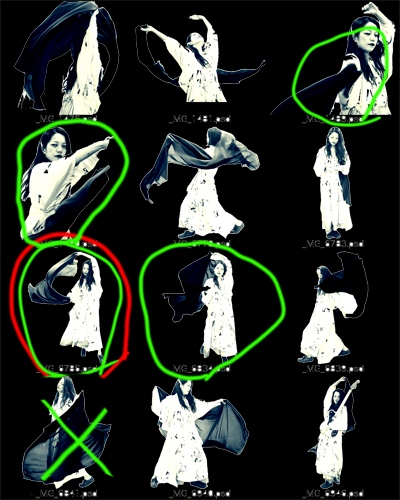

撮影・カット選び

さて、構図は後で決めることにしたため、撮影はちょっと工夫しなければなりません。カメラは2台用意して、全身が写る構図で固定したカメラを4秒間隔くらいのインターバル撮影で回し続けたものと、手持ち・望遠で顔の表情にクローズアップしたものとで構成しました。

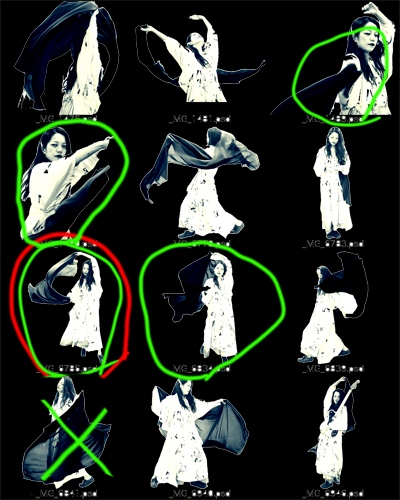

そういう撮り方をしているとメンバー3人の撮影とはいえ合計で715枚とけっこうな枚数になりました。(あまり数を撮らない戸田としては後で選ぶのがけっこう大変になってしまいました…)

その中から、ぱっと見たときに引きつけられる表情かどうか、という直感優先で70枚を選び、仕上がりのイメージをつけやすくするために粗く編集しただけのコンタクトシートに落とし込んでから、どのカットを採用してどういう構図にするかの組み合わせをひたすら考えました。これがとにかくたいへんだった! コンタクトシートに地道に○×を書きこんで、でも1回じゃ決めきれなくて書き直して、を繰り返しました。

縦横比

カットを選んでいく中で、そういえばアーティスト写真全体の縦横比はどうしたらいいんだっけ、という疑問も生まれました。

単に35mmフィルム相当の写真であれば、縦横比は決まりきっていて3:2です。でも今回はカメラで1枚撮って終わりというようなアーティスト写真ではありません。またそもそも今日日アーティスト写真が載る媒体というのはインターネット上のメディア 特にSNSが中心であって、そこで扱われやすい画像のサイズ・縦横比は従前の印刷媒体などとは異なる独特のものとなっています。

このあたり、自由な発想で最適な縦横比を選んでいかないとやはり「重力にとらわれてしまう、宇宙に行けない」と思って、最終的にTwitterやFacebookなどのリンク先プレビューによく使われているOGP(Open Graph Protocol)に沿った画像の縦横比 約1.9:1 を選びました。また、OGPの画像は必ずしもすべての部分が表示されるとは限らず真ん中部分だけ切り取られたりもしますので、切り取られたときに写らないメンバーが出てきたりしないように 約1.9:1 の全体構図の中心に 1:1 のサブ構図を作り、そこにもメンバー3人全員が写っている、という二重構造を作ることにしました。この二重構造は、先に決めた外宇宙と内宇宙の対比、という方針とも合致していました。

星空

ここまで来て、宇宙を表現するための素材である「星空」が揃っていませんでした。

星空っぽい画像をPhotoshopでゼロからそれらしくでっちあげること自体はそんなに難しいことではないんですが、イメージの中核はやはり人が安易に模倣できない「本物」であってほしいと思いました。

最終的に、背景部分の「外宇宙」については、戸田が新木場の夢の島公園に行って撮ってきた星空と、足りない分にPhotoshop上のホワイトノイズを合成したものとしました。

そして中核となる、布に投影された部分の「内宇宙」については、戸田が自分で撮影する時間が足りなかったので、パブリックドメインになっている天体写真のうち 天の河を写したもの を使いました。

最初から具体的なイメージがしっかりあったわけでなく、作りながらロジックでイメージを地道に組み立てるという感じだったので、先が見えなくてけっこうしんどかったのですが、最終的に得られたイメージはすごくすてきなものになったと思います。ぜひいろいろなメディアでsjueを見て行ってください。

@hiroshitoda

@hiroshitoda @hiroshitoda

@hiroshitoda @hiroshitoda

@hiroshitoda @hiroshitoda

@hiroshitoda @hiroshitoda

@hiroshitoda @hiroshitoda

@hiroshitoda @hiroshitoda.bsky.social

@hiroshitoda.bsky.social