2006.8.22〜8.25 秋田に行った。

秋田に行った。

母方の実家である。

下北沢から飛行機と電車を乗り継いで約5時間。

前日夜遅くまでカメラの手入れを念入りにやってて(やりすぎて)朝早くの飛行機に遅れるのがこわくなり、寝ないで空港まで行く。

元気があれば飛行機の窓の写真を撮りたかったが、機内では完全に沈没。

秋田空港からリムジンバスで秋田駅まで行く。

途中の景色がきれいだなあ と 感動。

太陽と土の恵みだ。一面みどり、みどり。

夏に秋田に来たことがなかったかもしれない。

冬の、寒く重たい空が、長年持ち続けてきた秋田のイメージだった。

小さい頃から、ずっとだ。お正月も、お彼岸も、高校、大学の進学報告のときも、じいちゃんが大きな癌をわずらい、これが最期かもしれないと会いに行ったときも、就職が決まり報告に行ったときも、そしてじいちゃんが亡くなったときも。

初めて見るみたいなみどり。

じいちゃんとばあちゃんは、このみどりの中でずっと生きてきたのだ。

ようやくわかった。

ばあちゃんは今、ひとりで暮らしている。

数年前に足の骨を折ってしまい、少し不自由になったばあちゃんは

家で待っていた。

僕の顔を見て、とても嬉しそうだった。

じいちゃんが亡くなって3年半、僕はその間一度も顔を見せていなかった。

秋田には4日間ほどいたのだが、特に何をしたわけではない。

ばあちゃんが作ってくれたご飯を食べる。

天気の話をする。

昼寝する。

ニュースの話をする。

枝豆を摘む手伝いをする。

一緒に餅米をつぶして餅を作る。

彼女の話をする。(ばあちゃんはこれが一番嬉しそうにしてた!)

そういうことが一番大事だと思った。

今回いちばん聞きたかった話を、忘れずに聞いておいた。

僕の両親の結婚のときのこと。

もう30年ほど前の話でおぼろげにしかおぼえていないようだったが、

ぽつり、ぽつりと現れるエピソードに、当時の様子が鮮やかに目に浮かんだ。

事実というより、気持ちを聞きたかったんだ。

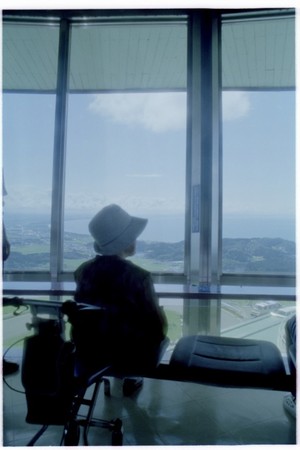

近所のおじさんに連れられて、男鹿の寒風山と大潟村にも行った。

どちらも初めて。

寒風山の展望台は 足の不自由なばあちゃんではのぼれなかったので、ばあちゃんを背負って一緒にのぼった。

八郎潟の干拓事業がどういうものであったか、ようやくちゃんと知ることができた。

当時琵琶湖に次いで日本第2位の面積を誇った、全国地図でわかるくらい大きな湖の、80パーセントを干上がらせて田畑にしたんだぜ! スケールでかすぎだろ!

しかも干拓が完了した頃には減反政策が始まっていたという……

どうして農業は花形産業にならなかったんだろう。

僕らは土の恵みなしには生きられない、にも関わらず、とかく食糧の価値というのは国の発展とともにゴミ同然になりがちだ。

さらに、通貨価値の地域差という 人間が人間のためにわざわざ決めたルールを理由に、わざわざ海外から 経済的にのみ価値の低い食糧を輸入しているのが現状であるが、本来、狭い狭いと言われているこの国でも、余って捨てるほどの米や野菜を作れている。

大潟村の日本離れした広大な田園風景を前にすると、そういうシンプルな事実がありありと胸に迫ってくる。

なにかもっといい方法があるんじゃないか。

僕らは壮大なムダを支払い続けているのではないか。

ひとまわりほど歳の離れたいとこたちにも久しぶりに会った。

3年も経てば別人だな。すっかり大きくなっていた。

じいちゃんの墓参りに行きたかったが、

ばあちゃんに 足が悪くて遠くまで道案内できないから行かなくていい、と言われた。

墓地までの道はなんとなくおぼえていたから、

ばあちゃんには内緒で、じいちゃんの墓を探しに行った。

墓地はすぐ見つかった。

ところが、じいちゃんの墓が見つからない。

墓石をひとつひとつ調べても、見つからない。

しまいにあきらめて、

まあ じいちゃん だいたいそのへんにいるでしょう、と墓地に向かって拝んだ。

いささか大雑把だったか。

じいちゃんが亡くなってから ばあちゃんは余計に気弱になったようで、

なにか事ある度に 冥土の土産だ、と縁起でもないことを言うようになった。

今回も例外ではない。僕がまた来たのも、冥土の土産だ、と。

ばかなこと言うな。

また次もきっと来るし、そのときは彼女を連れてくるかもしれないし、もしかしたら結婚の報告かもしれないし、もしかしたらひ孫を連れてくるのかもしれない。

そうやって、楽しみなことは生きている限りどんどん続いていくのだ。

これで終わりなんて思わないで、次に会うときを楽しみに待っていればいい。

僕としては珍しく前向きなことを言ったと思う。

でも、ばあちゃんはにこにこしていたから、たぶん間違ったことではないんだろうな、と思った。

一緒に写真を撮った後、旅立ち。

そのまま、今度は父方の実家である長崎の島に行く。

電車と飛行機、バスを乗り継いで、約10時間の予定。

@hiroshitoda

@hiroshitoda @hiroshitoda

@hiroshitoda @hiroshitoda

@hiroshitoda @hiroshitoda

@hiroshitoda @hiroshitoda

@hiroshitoda @hiroshitoda

@hiroshitoda @hiroshitoda.bsky.social

@hiroshitoda.bsky.social